Oleh Roy Klemens Nage

Katolikana.com—Kabut Mataloko turun perlahan pagi itu, menyelimuti atap-asrama yang basah oleh embun. Udara dingin menggigit kulit, tapi aroma tanah basah selalu membuatku merasa tenang, seolah Tuhan sendiri bernafas lewat kabut yang perlahan menutup halaman seminari.

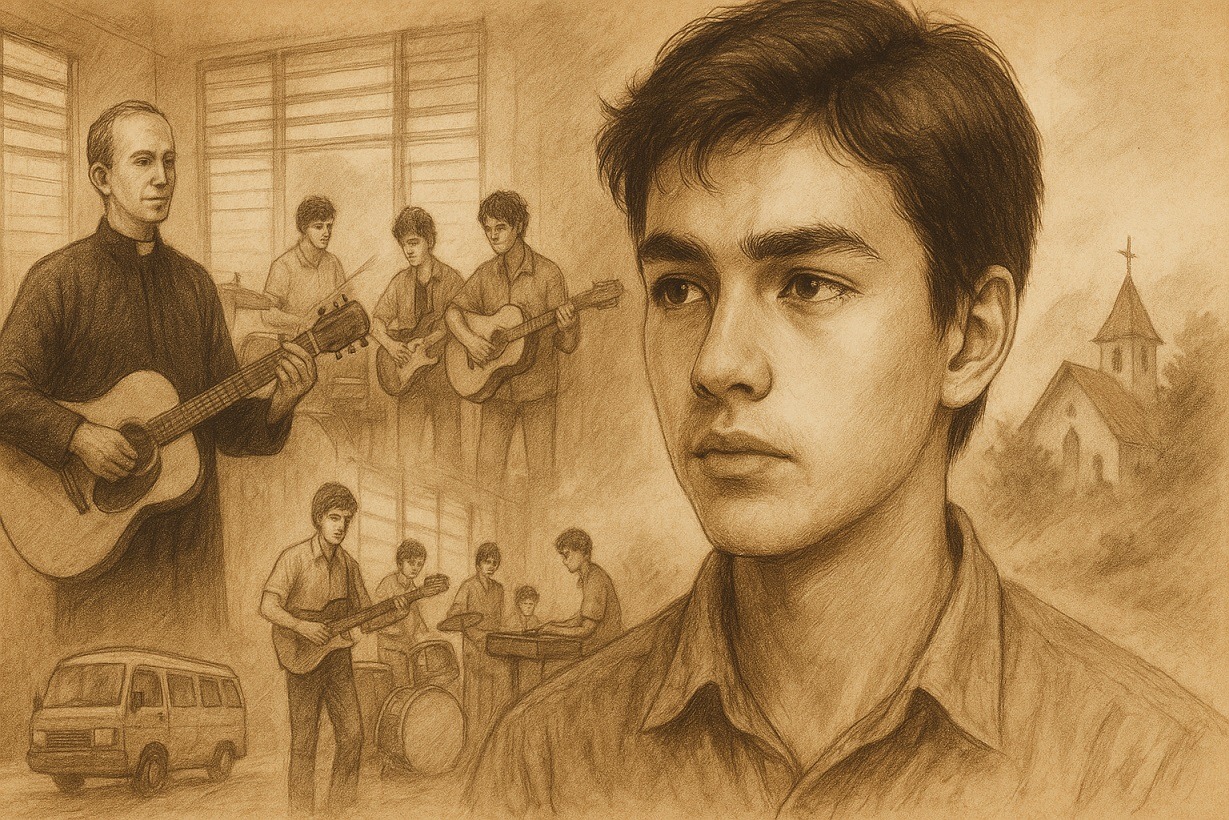

Aku berdiri di gerbang Seminari Mataloko, tempat aku menghabiskan masa remajaku dua puluh tahun lalu. Kini aku kembali, bukan sebagai seminaris, tapi sebagai imam muda yang ditugaskan mendampingi adik-adik seminari dalam bidang seni dan musik.

Aku tersenyum sendiri. Dulu aku pernah dimarahi karena membawa walkman ke asrama, dianggap mengganggu disiplin. Sekarang, justru aku datang untuk mengajarkan anak-anak bermain gitar, bernyanyi, dan menemukan suara mereka sendiri. Tuhan memang suka mengubah hal kecil menjadi pelajaran besar.

Aku masih ingat jelas hari Minggu pesiar itu, tahun 2004. Udara Bajawa hangat, angkot kuning bernama Valentin yang kutumpangi penuh dengan tawa anak-anak sekolah.

Aku duduk di pojok belakang, mengenakan celana panjang jeans dan baju kaos oblong hitam —gaya wajibku saat keluar. Sopir angkot, seorang pemuda berkaos lusuh, memutar kaset baru. Dari speaker kecil yang pecah suaranya terdengar lagu Peterpan – Mungkin Nanti.

“Dan mungkin bila nanti kita kan bertemu lagi…”

Aku terpaku. Lagu itu menembus pikiranku seperti angin yang tiba-tiba dingin di pagi yang cerah. Di luar jendela, sawah dan lereng berganti cepat, sementara suara Ariel mengalun lembut, membawa sesuatu yang baru dalam dadaku—rasa yang tak bisa kusebut.

Aku tidak tahu apa itu cinta, tapi aku tahu aku tersentuh oleh keindahan yang jujur. Lagu itu membuatku berpikir tentang waktu, tentang perpisahan, tentang semua hal yang mungkin berubah tapi tetap meninggalkan jejak. Ketika aku turun dari angkot, lagu itu masih terngiang, seperti doa yang belum selesai kudengar sepenuhnya.

Kini aku berdiri lagi di ruang musik seminari. Lokasinya sudah berubah, tapi auranya masih sama. Drum tua di pojok ruangan kehilangan simbalnya, dan gitar akustik tergantung dengan senar yang mulai berkarat. Aku memetik gitar itu perlahan.

“Masih setia, ya,” gumamku pelan, tersenyum sendiri.

“Romo!” Suara riang menyapaku dari pintu. Lima anak seminari masuk sambil membawa alat musik seadanya—gitar tua, drum kecil, dan keyboard yang tombolnya beberapa patah.

“Kami mau bikin band untuk konser tahunan, Romo,” kata salah satu dari mereka dengan mata berbinar. “Namanya belum ada, tapi kami mau yang keren!”

Aku tersenyum hangat. “Kalau begitu, harus juga yang bermakna.” Setelah beberapa kali diskusi, kubuat satu kata di papan tulis: BERKHMAWAN.

“Artinya,” kataku, “kalau kalian bisa bermain musik dengan hikmat dan iman, setiap lagu akan jadi doa.” Mereka mengangguk setuju, mata mereka berbinar penuh semangat. Dan begitulah, Berkhmawan Band lahir—dari ruang sederhana, dari alat musik tua, tapi dengan semangat yang tulus.

Latihan dimulai. Di saat jam olahraga, mereka lebih suka menghabiskan waktu di ruang musik, mencoba akord gitar, menyesuaikan ritme drum, dan mencari harmoni suara vokal. Kadang mereka berantakan—drum terlalu cepat, gitar sumbang, vokal keluar nada. Tapi aku tidak pernah marah.

“Jangan takut salah,” kataku, tersenyum. “Tuhan tidak menilai nada yang salah, tapi hati yang berani memainkannya.”

Kadang kami duduk di lantai setelah latihan, sekadar berbagi cerita. Yance, gitaris utama, duduk bersila di depanku, menatap gitar tua yang kugenggam.

“Romo, sejak kapan suka musik?” tanyanya.

Aku tertawa pelan. “Iya. Dulu Romo pertama kali jatuh cinta pada musik di angkot waktu minggu pesiar. Lagu Peterpan. Mungkin kalian tahu.” Mereka tertawa, tapi kemudian diam, menunggu lanjutanku.

“Waktu itu aku merasa lagu itu lebih jujur daripada doa yang kupahami. Tapi sekarang aku tahu, Tuhan juga bisa bicara lewat lagu seperti itu. Hanya waktu itu aku belum mengerti bahasa-Nya.”

Bulan Mei tiba. Konser tahunan seminari, Symphony Berkhmawan, digelar di aula besar kota. Anak-anak gugup, aku pun demikian. Tapi di antara ketegangan itu, aku melihat sukacita yang tulus di mata mereka. Ketika mereka naik panggung, aula penuh dengan ribuan penonton yang antusias.

Lagu pertama mereka: I Don’t Know How to Love Him. Suara mereka jernih, menyatu dengan denting drum dan petikan gitar. Kemudian Bohemian Rhapsody mengisi ruangan, membawa semangat dan harmoni yang sederhana tapi menenangkan. Lalu, tanpa kuduga, Yance memberi kode kecil padaku dari panggung.

Tiba-tiba dari speaker terdengar nada-nada lembut yang sangat kukenal.

“Dan mungkin bila nanti kita kan bertemu lagi…”

Aku tertegun. Mereka membawakan Mungkin Nanti dengan aransemen akustik yang sederhana, namun penuh perasaan. Lagu yang dulu kudengar di angkot itu kini dimainkan di atas panggung, oleh tangan-tangan muda yang berlatih tanpa kenal lelah.

Air mata jatuh tanpa kuasa menahannya, bukan karena nostalgia, tapi karena di lagu itu aku mendengar kembali seluruh perjalananku: remaja yang gelisah di angkot Bajawa, seminaris yang ragu, hingga imam yang kini melihat bagaimana Tuhan menebus masa lalunya.

Ketika bait terakhir berakhir, aula hening sejenak. Lalu tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Malam itu bukan sekadar konser. Itu adalah liturgi hati dalam bentuk lagu.

Beberapa hari setelah konser, aku kembali ke ruang musik. Di papan tulis masih tertulis: Symphony Berkhmawan – Semper Ridens. Aku duduk di kursi kayu, memetik senar gitar tua yang kasar, tapi hangat. Suaranya serak, tapi terdengar indah di telingaku. Aku menulis di buku kecilku:

“Panggilan adalah lagu yang tidak pernah selesai. Kadang kita mendengarnya samar, kadang nyaring. Kadang dari angkot di jalan Bajawa, kadang dari kapel di Mataloko. Tapi selama kita mau mendengar, Tuhan selalu bernyanyi.”

Kabut sore turun pelan, seperti dulu—hanya kali ini aku tak merasa tersesat lagi. “Dan mungkin bila nanti kita kan bertemu lagi…”

Ya, pikirku, aku sudah bertemu. Dengan masa laluku, dengan panggilanku, dan dengan Tuhan yang ternyata tidak hanya berbicara lewat doa, tetapi juga lewat lagu di sebuah angkot tua di Bajawa—lagu yang menandai awal perjalananku menuju cinta sejati pada-Nya.

Kadang Tuhan memanggil kita lewat hal-hal sederhana: lagu di jalan, tawa teman seangkatan, atau denting gitar yang tak sempurna.

Panggilan bukan soal meninggalkan dunia, melainkan belajar menemukan Tuhan di dalamnya—di antara suara, tawa, dan nada yang membuat hati bergetar. Dan musik—yang dulu kusembunyikan—justru menjadi jembatan yang membawa aku pulang kepada-Nya.

Aku menatap anak-anak Berkhmawan Band yang sedang berlatih di ruang musik. Mereka masih berantakan, suara mereka kadang sumbang, kadang ritme mereka tidak sinkron.

Tapi aku tersenyum. Karena aku tahu, di balik setiap nada yang belum sempurna, ada doa yang tulus, dan di balik setiap tawa mereka, ada Tuhan yang diam-diam tersenyum.

Dan aku sadar, setiap kali kita mau mendengar dengan hati, Tuhan selalu bernyanyi—dalam kabut, dalam musik, dalam tawa, dan dalam setiap perjalanan yang terlihat sepele tapi sarat makna. (*)

Lembah Sasa, 1 Oktober 2025

Katolikana.com adalah media berita online independen, terbuka, dan berintegritas, menyajikan berita, informasi, dan data secara khusus seputar Gereja Katolik di Indonesia dan dunia.