Oleh Emmanuel Ariananto Waluyo Adi

Lonjakan intoleransi 2024 jadi alarm serius. Gereja Katolik dorong dialog, pendidikan, dan advokasi hukum demi menjaga kebebasan beragama.

Katolikana.com—Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 mestinya menjadi momen refleksi bukan hanya soal capaian pembangunan, tetapi juga tentang apakah janji kemerdekaan benar-benar dirasakan seluruh warga negara.

Salah satu indikator penting adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sayangnya, data terbaru menunjukkan intoleransi justru semakin menguat.

Lonjakan Kasus Intoleransi

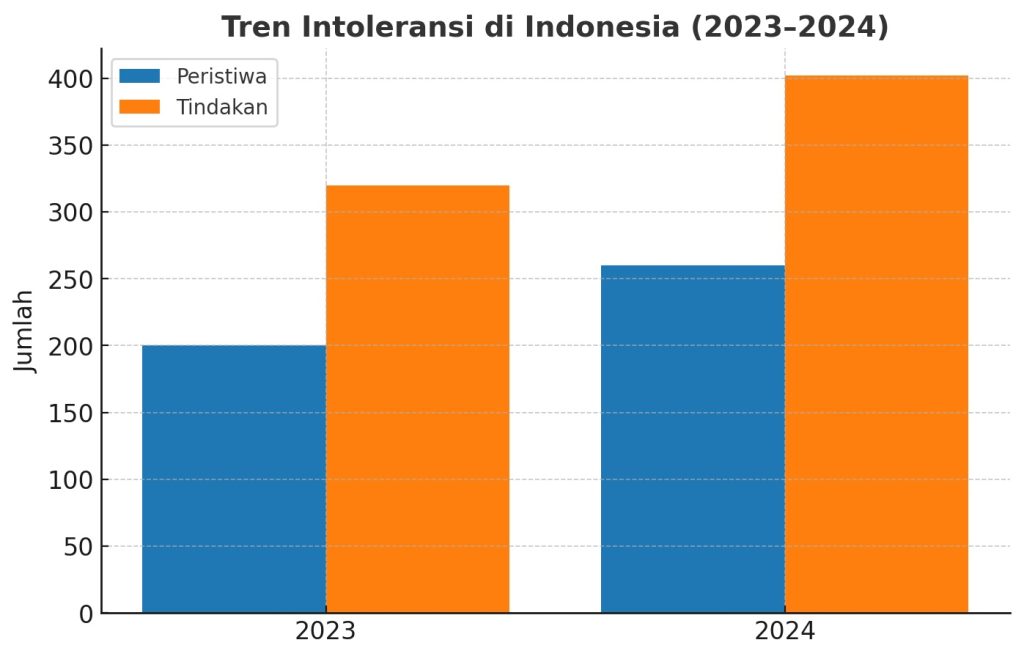

Menurut Setara Institute (2025), sepanjang 2024 terjadi 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan—angka yang lebih tinggi dibanding 2023.

Temuan ini diperkuat laporan Komnas HAM (2024) dan U.S. State Department (2024) yang menyoroti pola serupa: penolakan izin rumah ibadah, intimidasi massa, pemaksaan norma lokal, hingga penyalahgunaan pasal penodaan agama.

Ironisnya, meski UUD 1945 Pasal 29 menjamin kebebasan beragama, praktik di lapangan sering berbeda. Regulasi seperti PNPS No. 1/1965 memberi celah multitafsir yang rawan disalahgunakan.

Akar Masalah yang Berlapis

Intoleransi tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kultur lokal yang rentan tersulut sentimen identitas, diperkuat oleh tekanan ormas, dan dilegitimasi pejabat daerah yang enggan menegakkan hukum. Putusan pengadilan sering mandek di tingkat lokal karena adanya compliance gap atau celah ketidakpatuhan (Komnas HAM, 2024).

Ilmu sosial membantu kita memahami akar intoleransi. Teori identitas sosial menjelaskan bagaimana mayoritas sering membingkai minoritas sebagai ancaman moral. Teori kelembagaan menyoroti compliance gap—putusan pengadilan yang gagal dieksekusi karena birokrasi atau politik lokal. Etnografi performatif memperlihatkan betapa ritual dan ruang ibadah menjadi arena konflik identitas yang nyata (Menchik, 2014).

Dengan demikian, penelitian dan advokasi butuh triangulasi bukti: dokumen hukum, laporan NGO/Komnas, wawancara jemaat, dan survei toleransi seperti Indeks Kota Toleran (Setara Institute, 2025).

Perspektif Gereja: Martabat, Dialog, dan Persaudaraan

Gereja Katolik menawarkan fondasi etis dalam melawan intoleransi. Pertama, martabat manusia (dignitas personae) sebagai dasar hak asasi. Kedua, panggilan dialog sebagaimana dalam Gaudium et Spes (Vatican, 1965). Ketiga, semangat persaudaraan universal dalam Fratelli Tutti (Pope Francis, 2020).

Prinsip-prinsip ini mendorong tiga strategi: pendidikan publik tentang martabat dan hak, dialog lintas agama, serta advokasi hukum demi tegaknya keadilan.

Belajar dari Kasus-Kasus Preseden

Indonesia sudah berkali-kali belajar dari kasus nyata. GKI Yasmin Bogor sejak 2008 menang di Mahkamah Agung (2010), tetapi eksekusinya masih bermasalah (DetikNews, 2021). HKBP Filadelfia Bekasi memerlukan kombinasi litigasi, advokasi publik, dan negosiasi lokal.

Kasus di Papua seperti Paniai menegaskan bahwa intoleransi sering bercampur dengan persoalan politik dan keamanan. Semua preseden ini menunjukkan bahwa kemenangan hukum saja tidak cukup tanpa dukungan advokasi publik dan rekonsiliasi lintas komunitas.

Strategi Konkret

Untuk menjawab tantangan intoleransi, strategi perlu disusun di tiga level:

- Taktis (jangka pendek): membentuk rapid-response legal team untuk mendampingi jemaat, melengkapi bukti, dan melapor ke aparat.

- Menengah: memperkuat pendidikan kerukunan di paroki dan sekolah Katolik, serta membangun dialog melalui FKUB.

- Strategis: mendorong reformasi regulasi, termasuk tafsir PNPS 1965, serta memastikan implementasi Perpres No. 152/2024 tentang Kementerian Agama

Mengapa Kita Tidak Boleh Diam

Membiarkan intoleransi tumbuh berarti mempertaruhkan masa depan bangsa: supremasi hukum terkikis, modal sosial runtuh, hingga iklim investasi melemah.

Bandingkan dengan Malaysia, Filipina, dan Thailand—ketegangan agama di negara-negara itu menunjukkan betapa mahalnya biaya sosial-politik bila intoleransi dibiarkan.

Indonesia memiliki visi Asta Cita yang menegaskan penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Keberhasilan visi itu salah satunya ditentukan oleh keseriusan negara menghadapi intoleransi.

Gereja Tak Boleh Diam

Gereja Katolik, dengan tradisi sosialnya, tidak boleh hanya berdiam. Pendidikan kerukunan, dokumentasi dan litigasi terorganisir, dialog tulus, serta advokasi kebijakan harus menjadi bagian dari misi pastoral.

Membiarkan intoleransi bukan sekadar kegagalan politik—tetapi kegagalan moral. Kemerdekaan sejati hanya akan hadir ketika setiap warga, apapun agamanya, bisa beribadah dengan aman dan bermartabat. (*)

Penulis: Emmanuel Ariananto Waluyo Adi, profesional hukum dan analisis kebijakan

Katolikana.com adalah media berita online independen, terbuka, dan berintegritas, menyajikan berita, informasi, dan data secara khusus seputar Gereja Katolik di Indonesia dan dunia.