Oleh Sebastianus Rikardo Eldi

Katolikana.com—Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), terutama media sosial, telah mengubah lanskap interaksi manusia. Seolah mengikuti semboyan René Descartes yang dimodifikasi, kini kita bisa berkata, “aku klik, maka aku ada.”

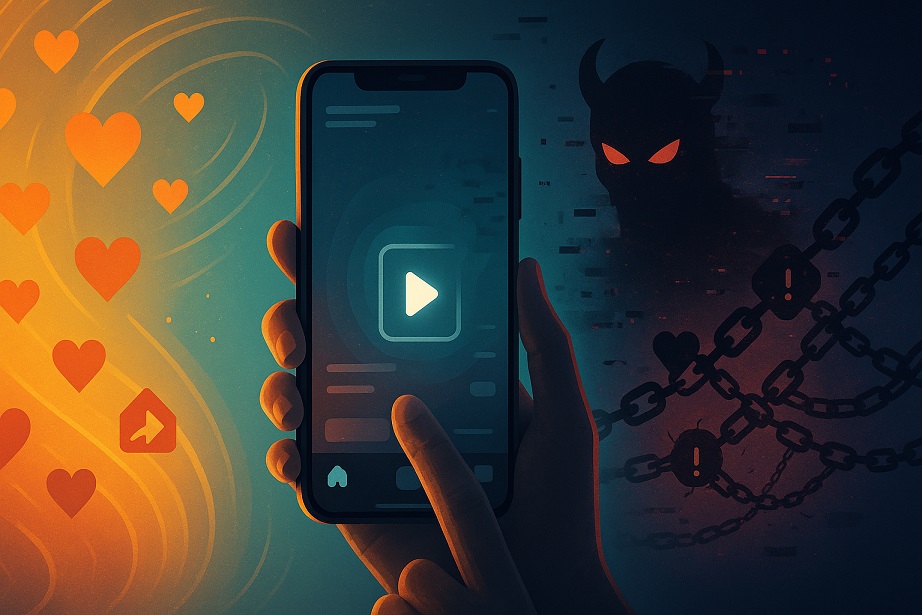

Keberadaan manusia seolah tak terpisahkan dari gawai dan media sosial. Namun, di balik kemudahan dan hiruk pikuk digital, apakah kita menyadari bahwa terselubung pula segudang potensi dosa yang mengintai?

Tulisan ini akan mencoba membedah fenomena tersebut dalam tiga narasi pokok: Pertama, dimensi konstruktif media sosial, khususnya budaya kasih yang terbungkus dalam video singkat. Kedua, berbagai anomali atau “dosa digital” yang kerap kita jumpai. Ketiga, urgensi kebijaksanaan bermedia sosial sebagai implikasi etis untuk mendongkrak kebudayaan kasih dalam hidup bernegara.

Ketika Kasih Menjadi Viral di Layar Gawai

Media sosial seperti TikTok, di tengah reputasinya yang sering dikaitkan dengan hiburan semata, ternyata tak jarang menghadirkan video-video inspiratif yang memicu transformasi sosial positif.

Sebagai penulis, saya kerap menjumpai konten-konten konstruktif seperti animasi biblis, tutorial matematika yang mudah dipahami, pengenalan singkat tentang para filsuf, hingga tata cara berliturgi yang benar.

Video-video edukatif dan inspiratif semacam itu, dalam refleksi saya, sejatinya menghadirkan budaya kasih dalam konteks jaringan digital. Mereka membantu banyak orang tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menata hidup.

Pengalaman personal saya pada akhir September 2025 menjadi bukti nyata. Kala itu, beberapa siswa-siswi SMA menerima apresiasi dari Penerbit Kanisius karena kreativitas dan inovasi mereka dalam membuat video singkat nan inspiratif tentang Kitab Suci di TikTok.

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial juga menjadi lahan subur bagi “seniman misi” yang mewujudkan budaya kasih dan cinta melalui konten edukatif.

Para kreator ini, tanpa disadari, telah menaburkan benih-benih kebaikan. Para penonton yang terinspirasi akan menjadi pengagum yang berpotensi membagikan hal-hal baik kepada orang lain.

Di sinilah letak mata rantai kebaikan yang tidak terputus, sekaligus penangkal dalam menghadapi “fenomena zaman cair” yang kerap dianggap sebagai tantangan bagi hidup bersama.

TikTok dan Ancaman Dosa Digital

Namun, di sisi lain, media sosial seperti TikTok dan platform digital lainnya tidak hanya menyuguhkan hal-hal apresiatif, melainkan juga menghadirkan kecemasan. Kecemasan ini muncul karena beberapa kalangan menjadikan media sosial sebagai instrumen untuk mengumbar kejelekan dan keterbatasan pihak lain.

Lebih dari itu, klaim kebenaran sepihak kian hari kian melangit, seringkali dibarengi dengan kekerasan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kementerian Komunikasi dan Digital, misalnya, pada tahun 2021 saja menangani 3.640 kasus ujaran kebencian berbasis SARA (Yozami, 2021).

Dalam skenario seperti itu, publik dihadapkan pada dilema: pihak mana yang harus dibenarkan? Umumnya, ada dua reaksi. Pertama, bagi kalangan yang memiliki paradigma serupa, mereka akan mengakui dan mendukung konsep yang dibahasakan dalam sebuah video singkat, bahkan secara radikal.

Kedua, pihak yang merasa dikucilkan atau diserang akan melakukan pembelaan dengan membuat klaim kebenaran baru yang sesuai dengan latar belakang kehidupannya.

Menurut hemat saya, dalam situasi demikian, apa yang kita sebut sebagai kebenaran sejatinya telah berada dalam “penjara akal”. Kebenaran hanya disepakati bagi kelompok tertentu, dan bagi kalangan lain dianggap sebagai ancaman.

Contoh lain dapat ditemukan dalam beberapa video TikTok di mana apologet atau ahli bicara menyampaikan narasi yang menyinggung saudara-saudara dari kelompok lain.

Meskipun apa yang mereka ajarkan mungkin dianggap kebenaran bagi kelompoknya, namun jika disampaikan tanpa memperhatikan unsur SARA dan menganggap ‘yang lain’ hanya sebagai subjek tempelan, perbuatan seperti itu dapat dikategorikan sebagai kesalahan dalam bingkai sosiologis.

Inilah salah satu “dosa digital” yang saya maksud, di mana budaya kasih dan persaudaraan universal dibatasi pada kotak keyakinan pribadi.

Indonesia Merindukan Kasih, Bukan Permusuhan

Indonesia, dengan segala keberagamannya—suku, agama, ras, dan bahasa—adalah negara yang majemuk. Dalam realitas plural seperti itu, adalah tidak mungkin untuk hidup sendiri-sendiri, terpisah dari pihak lain yang berbeda latar belakang.

Orang yang berbeda spirit dan pandangan dengan kita tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai musuh yang harus diasingkan. Justru, kehadiran mereka yang berbeda perspektif dan latar belakang (misalnya agama) dapat menjadi agen misi yang mampu membawa kebenaran, kendatipun dalam bahasa yang berbeda.

Kelompok Srikandi Lintas Iman Yogyakarta menunjukkan bahwa cita-cita untuk hidup damai dan harmonis menjadi harapan banyak kalangan, termasuk kaum perempuan.

Menurut Koordinator Komunitas Srikandi Lintas Iman sekaligus dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta Erin Gayatri (wawancara, 6/10/2025), kelompok ini dibentuk untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan, penistaan terhadap agama lain, pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia, serta mendongkrak peran perempuan dalam hidup bersosial. Ini adalah bukti nyata kerinduan akan kasih dan dialog.

Lantas, bagaimana dengan bermedia? Apakah kita membutuhkan kasih dan sopan santun agar ‘yang lain’ memperoleh hidup yang damai? Jawabannya, ya. Kita semua diundang untuk membudayakan kehidupan kasih dalam berbagai platform media sosial.

Konkretnya, sebagai “seniman misi” dalam konteks Indonesia yang berwajah plural, kita setidaknya harus ‘tidak’ menjadikan media sosial, terutama TikTok, sebagai sarana permusuhan. Sebaliknya, mari kita jadikan ia sebagai ladang dialogis, tempat di mana kasih itu tumbuh dalam keberagaman.

Untuk mendukung tesis ini, penulis mengutip Martin Buber, seorang filsuf, yang menyebut pola relasi seperti itu sebagai I-Thou (yang mengedepankan penghargaan kepada semua pihak yang dijumpai), dan bukan I-It (yang instrumental dan monologis) (Buber, 1970, hlm. 53-55).

Bangsa Indonesia merindukan kasih, bukan permusuhan. Dan di era digital ini, setiap “klik” dan “unggah” kita bisa menjadi bibit kasih atau justru benih dosa digital. Pilihan ada di tangan kita. (*)

Penulis: Sebastianus Rikardo Eldi, Mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma

Katolikana.com adalah media berita online independen, terbuka, dan berintegritas, menyajikan berita, informasi, dan data secara khusus seputar Gereja Katolik di Indonesia dan dunia.