Katolikana.com—Kunjungan Presiden Jokowi ke lokasi bencana Ile Ape, Lembata dan Adonara, Flores Timur, 9 April 2021 lalu disambut meriah korban dan warga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Meski demikian, tanggapan miris juga membanjjir di media online lantaran kunjungan Jokowi ditilik diskriminatif.

Aktivis sosial di Kabupaten Malaka, misalnya, memprotes dengan tagar #MalakaTungguJokowi dan #BencanaBukanHanyaDiFlores.

Kabupaten Lembata dan Flores Timur tentu saja mendapat banyak korban jiwa. Namun, kelumpuhan total warga Malaka akibat banjir bandang juga tak kalah menggelisahkan.

Tak hanya efek bola liar kunjungan Jokowi, pemberitaan media nasional dan lokal pun dikeluhkan warga.

Pemberitaan media ditengarai tidak proporsional memotret tragedi di seluruh kawasan terdampak di NTT.

Terlihat jelas bias pemberitaan pada media-media arus utama. Alhasil, banyak fakta penderitaan terlewatkan. Kota Kupang dan Kabupaten Kupang adalah dua daerah yang mengalami katastrofe berat.

Media online Obor-nusantara.com melaporkan kerusakan rumah mencapai 6.000-an lebih (10 April 2021). Meski hanya prakiraan sementara, jumlah ini hanya akan menjadi nominal bila tidak diverifikasi secara langsung.

Dari pada terbuai sensasi pemberitaan media, para Misionaris Claretian (CMF) yang memiliki basis di Kupang sejak hari pertama pasca bencana (7 April 2021) menyisir lokasi-lokasi bencana.

Mereka lalu membangun Posko Solidaritas Claret di Kupang, Panite (Timor Tengah Selatan), dan Nurobo (Malaka, Kefa, Atambua). Hingga hari ini, mereka tak henti berduyun-duyun ke lokasi bencana, bahkan yang luput dari pandangan publik.

Metode para Claretian sederhana: mendatangi langsung lapangan, bertemu dan berbincang dengan para korban untuk mengetahui kebutuhan korban, menyiapkan logistik sesuai permintaan korban, lalu menyalurkan donasi dan menyendengkan telinga terhadap keluh-kesah para korban.

Meminjam kata-kata Paus Fransiskus di dalam pesannya pada Hari Komunikasi Sedunia Ke-55, pola ini dapat disingkat: pergi, melihat, dan berbagi.

Koeksistensi Keteraturan dan Ketidakteraturan

Perjumpaan langsung mengatakan lebih banyak dari pemberitaan media. Hal-hal yang tersembunyi tersingkap di dalam tatapan mata, tukaran kata, dan tautan hati dengan para korban.

Banyak detail penderitaan para korban luput dari liputan dan tanggapan Pemerintah. Misalnya, kategori rumah rusak berat, sedang, dan ringan yang menjadi kriteria bantuan Pemerintah tidak mengakomodir kebutuhan warga korban di RT 18, Desa Pukdale, Dusun 4, Penfui Timur.

Puluhan rumah warga tegusur total oleh banjir. Surat-surat penting seperti sertifikat tanah dan dokumen penting lain raib.

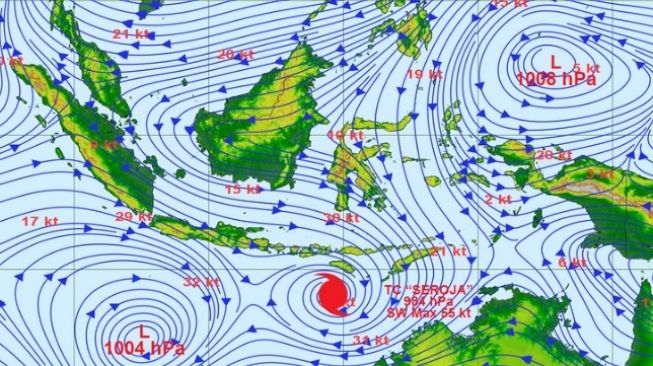

Warga hanya mampu menyelamatkan diri karena banjir setinggi dua meter meluap tiba-tiba. Desa Pukdale hanyalah representasi kecil banyak desa lain yang turut mengalami hantaman dahsyat Siklon Seroja.

Klasifikasi bantuan pemerintah di atas menunjukkan kelemahan kinerja birokrasi kita yang sudah seusia republik ini. Membuat kerangka konseptual tanpa melirik fakta lapangan.

Padahal sejak abad 18, tidak kurang literatur penelitian yang membuktikan kerangka konseptual selalu tidak dapat menampung keunikan dan ambiguitas gejala.

Hampir tidak ada yang positif pada bencana alam dan sosial. Bencana di dalam dirinya tetaplah bencana.

Bencana hanya mendatangkan air mata, kepedihan, dan kesengsaraan. Impian diringkus. Harapan ditebas. Mungkin kasih yang tertinggal, tetapi di manakah dapat ditemukan kasih?

Di antara kekayaan kenyataan lapangan yang tidak dapat diejawantahkan dengan total oleh bahasa, ada satu panorama paradoksal yang menarik untuk ditilik.

Rupanya ada hibriditas dua makna kontradiksionis di antara lilitan puing-puing penderitaan yang ditinggalkan Siklon Seroja: ketidakteraturan dan keteraturan.

Tatanan berkoeksistensi dengan kesemrawutan. Kekaosan selalu membungkus pola kosmik tertentu. Semakin gelap ketidakteraturan, semakin kemilau keteraturan. Derita mengundang uluran tangan kasih.

Di balik berlapis-lapis minusnya bencana alam, kita mendapat ruang kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama. Di sini letak plusnya bencana bagi manusia.

Bencana justru memberi free training bagi warga dan orang beriman untuk melatih moralitas kewargaan dan kebajikan kristiani sekaligus mendesain panggung bagi praksis nyata asas etis dan iman ini.

Ekonom Albers O. Hirschman pernah menulis, “semakin semangat publik tidak dilakukan sebagai prasyarat tatanan sosial, semakin pasokan semangat publik lenyap” (1986).

Tragedi Siklon Tropis Seroja NTT bisa menjadi instrumen bagi ketahanan moralitas warga dan keutamaan kristiani orang beriman.

Momentum Ilmiah-Momentum Teologis

Wajah ganda kaotik dan kosmik bencana di atas dikonfirmasi teropong ilmiah.

Kajian Antropologi dengan pendekatan etnografis yang berbasis emic approach membuktikan bahwa dari sudut mata masyarakat sendiri selalu ditemukan keteraturan beririsan dengan ketidakteraturan.

Antropolog Mary Douglas menemukan impian tatanan selalu berbarengan langkah dengan carut-marut irasionalitas gejala sosial.

Ia menulis, “Gagasan memisahkan, membersihkan dan menghukum pelanggaran adalah cara menciptakan tatanan di hadapan gejala yang kacau” (1984).

Kajian sosiologis juga terkesima dengan potret yang sama. Wajah rasionalitas keteraturan selalu memiliki pori-pori ketidakteraturan.

Zygmunt Bauman bahkan dengan lugas menekankan tatanan hanya dapat diproduksi melalui negasi, “Tanpa negativitas khaos, tidak mungkin ada tatanan; tanpa kekacauan, tidak ada tatanan” (1991).

Tilikan kedua penelitian ilmu sosial di atas di dalam struktur akademik disebut momentum ilmiah berbasis data lapangan.

Antropologi dan Sosiologi memisahkan diri dari rumpun Filsafat untuk setia pada ambivalensi dan ironi gejala apa adanya. Konteks (context-based) selalu merupakan ‘kitab suci’ dua kajian ini sebagaimana kolega ilmu-ilmu sosial lainnya.

Pembelahan diri dalam tubuh Filsafat di atas membawa berkat bagi peradaban manusia. Hingga hari ini, keberhasilan kebijakan apa pun ditentukan jangkar kajian ilmiah, entah humaniora entah eksakta.

Di dalam sistematika desain kebijakan para ahli mengurutkan demikian: momentum ilmiah–momentum etis–momentum kebijakan. Pola ini yang bolong pada kalang-kabut Pemerintah dalam menangani bencana di atas.

Di dalam sistematika teologi, orientasi teologi hari-hari ini memakai momentum ilmiah–momentum etis–momentum iman (David Tracy, 1979).

Pendekatan mutakhir Teologi adalah bottom-up, bukan lagi top-down yang hegemonik-imperialis. Alih-alih menyingkapkan kehendak Tuhan sebagai realitas asali, pendekatan top-down malah merepresi dan mengamputasi keragamaan kenyataan.

Pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke 55, “datang dan lihatlah” (Yoh. 1:47) sebenarnya adalah seruan untuk setia pada konteks lapangan sebelum membombardir kenyataan dengan khotbah-khotbah moral.

Paus Fransiskus mendengungkan kembali gelora Gereja untuk kembali ke dasar beriman: kenyataan apa adanya. Penderitaan sesama hanya dapat disingkapkan melalui komunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya.

Metodenya sederhana: datang, lihat, dan berbagi. Pola ini mengasah nurani, berbagi secara imparsial, menjadi saksi kebaikan Allah terhadap manusia di dalam kisah panjang kegelisahan dan ketegangan eksistensial, dan mengaktifkan jaringan magnetis bagi tindakan baik serupa.

Bencana tidak rasional, tetapi kita dapat menemukan bahwa air mata korban justru memberi kita ruang untuk mengasah iman, harapan, dan kasih kristiani kita.

Di dalam gagasan teolog David Tracy, the meaningfulness of experience (Allah yang memengaruhi hidup manusia) hanya dapat ditemukan di atas the meaning of experience (rintihan pilu manusia) (J.J. Mueller, 1984).

Staf Pengajar Filsafat dan Teologi Pra-Novisiat Claret, Kupang