Katolikana.com—Natal baru saja berlalu di Desa Merbau, Kab. Pelalawan, Riau. Sedikit berbeda dengan di daerah lain, hampir saja umat jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang tinggal di Merbau melewatkan tanggal 25 Desember tanpa merayakan Natal.

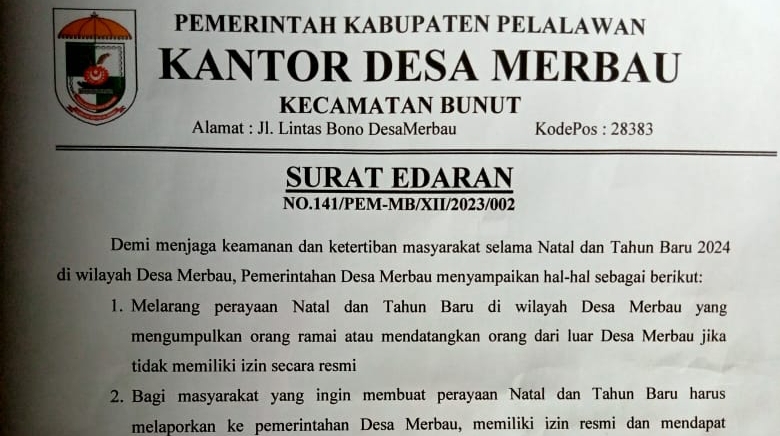

Sebuah surat edaran dari Pemerintah Desa Merbau menjadi pangkal penyebab. Substansi surat itu berisi larangan bagi warga Merbau untuk menggelar perayaan Natal di Merbau dengan mengundang jemaat dari luar Merbau tanpa izin resmi dari pemerintah desa dan persetujuan masyarakat.

Dokumen resmi itu dirilis dengan kop Pemerintah Desa Merbau, bernomor 141/PEM-MB/XII/2023/002, dan ditandatangani oleh Kades Merbau, Kasmiran, pada 22 Desember 2023.

Lengkapnya, surat tersebut memuat dua poin sebagai berikut:

Pertama, “Melarang perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Desa Merbau yang mengumpulkan orang ramai atau mendatangkan orang dari luar Desa Merbau jika tidak memiliki izin secara resmi.”

Kedua, “Bagi masyarakat yang ingin membuat perayaan Natal dan Tahun Baru harus melaporkan ke pemerintahan Desa Merbau, memiliki izin resmi dan mendapat persetujuan dari masyarakat di lingkungan dimana acara tersebut dibuat.”

Surat edaran ini lantas viral dan mengundang atensi masyarakat luas. Untungnya, Kapolres Pelalawan, AKBP Suwinto, dan Bupati Pelalawan, Zukri Misran, dapat bergerak cepat guna memediasi pihak-pihak terkait. Polemik ini pun dapat diselesaikan secara baik-baik.

Singkat cerita, umat Kristiani Merbau tetap bisa merayakan Natal (dan Tahun Baru) di Desa Merbau. Sementara itu, semua pihak diminta untuk menjaga situasi kondusif.

Namun, situasi ini tidaklah ideal.

Kisah Lama yang Terulang Kembali

Larangan Natal di Merbau bukanlah kasus unik. Tahun lalu, peristiwa demikian terjadi di Maja, Kab. Lebak, Banten. Kelompok intoleran memprotes perayaan Natal jemaat GBI Maja yang sedianya akan dilangsungkan di komplek perumahan Citra Maja Raya.

Alasannya klasik, ruko yang dijadikan lokasi perayaan Natal tidak mengantongi izin sebagai tempat ibadah. Sayangnya, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, memilih untuk berdiri bersama kelompok intoleran tersebut.

Alih-alih menjamin warga Maja tetap bisa merayakan Natal di Maja, Iti justru meminta mereka merayakan Natal di kecamatan tetangga yang sudah memiliki gereja, seperti di Rangkasbitung. Padahal, pemerintah daerah wajib menjamin tempat ibadah sementara bagi umat yang belum memiliki tempat ibadah permanen di daerahnya.

Tahun 2019, sebelum pandemi menyerang, kepahitan serupa mesti dihadapi umat Katolik di Nagari Sikabau, Kab. Dharmasraya, Sumatra Barat. Wali Nagari Sikabau menolak adanya perayaan Natal di seluruh wilayah Nagari Sikabau. Karena tidak ada gereja di wilayah tersebut, hmat Kristiani hanya diperkenankan untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing secara individual.

Tawaran “solusi” dari Pemkab Dharmasraya bersifat semu. Pemkab tidak mau menggunakan wewenangnya untuk menjamin umat Kristiani tetap dapat menjalankan ibadah di hari Natal. Namun, mereka menawarkan bantuan transportasi agar umat Kristiani dapat merayakan Natal di Sawahlunto, kota yang berjarak sekitar 120 km dari Kab. Dharmasraya.

Opsi ini ditolak oleh umat Kristiani setempat. Mereka memilih untuk sekalian tidak usah merayakan Natal di tahun tersebut.

“Walaupun hati kami menangis, kami akan patuh,” demikian dikatakan Ketua Stasi Jorong Kampung Baru, Maradu Lubis, sebagaimana dikutip oleh BBC News Indonesia.

Tak Masuk Akal

Apabila merujuk pada UUD 1945, semestinya peristiwa di Merbau, Maja, dan Dharmasraya tak pernah terjadi. Sebab, Indonesia secara mutlak telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.

Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan dengan tegas, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Artinya, masyarakat Indonesia dijamin untuk bisa bebas beribadah. Tidak hanya ibadah secara individual, tetapi ibadah secara komunal “menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Entah bagaimana, lahirnya SKB 2 Menteri lantas memberi kesan bagi sebagian orang bahwa ibadah secara komunal, seperti misa/kebaktian bagi umat Kristiani, hanya boleh dilaksanakan di gereja. Apabila karena satu dan lain hal, umat Kristiani di suatu wilayah belum memiliki gereja, artinya mereka tidak boleh menggelar misa/kebaktian. Logika ini, mau dilihat dari sisi manapun, susah untuk diterima akal sehat.

Benar adanya, gereja memang dibangun dengan tujuan sebagai sarana ibadah bagi umat Kristiani. Namun bukan berarti tanpa adanya gereja, umat Kristiani tidak boleh melaksanakan ibadah. Dengan atau tanpa adanya gereja, umat Kristiani berhak (dan berkewajiban) untuk melaksanakan misa/kebaktian. Lebih-lebih, di hari raya seperti Natal.

Meskipun masih menyimpan kesan diskriminatif, mungkin akan lebih masuk akal jika umat Kristiani dilarang membangun gereja di satu daerah tertentu, tetapi masyarakat/pemerintah setempat tetap memfasilitasi umat Kristiani untuk bisa beribadah secara komunal di satu tempat tertentu yang bukan gereja.

Mustahil? Tidak juga. Toh hal ini pernah dilakukan juga oleh pemerintah kolonial Belanda di masa lampau.

Baik-Buruk SKB 2 Menteri

Dalam teorinya, SKB 2 Menteri memang tidak menerapkan ketentuan-ketentuannya secara kaku. Misalnya dalam Pasal 13, SKB tersebut membuka ruang interpretasi bahwa pendirian rumah ibadat tidak harus didasarkan pada level kelurahan/desa, tetapi bisa menggunakan batas kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, dalam hal jumlah pemeluk agama tertentu di satu wilayah terlalu sedikit.

Pun demikian, pada prakteknya banyak kepala daerah (atau FKUB) yang kukuh untuk menggunakan batas kelurahan/desa untuk memberi izin pendirian sebuah gereja. Mengumpulkan 90 tanda tangan calon pengguna gereja dari kelurahan/desa lain yang berdekatan akan mudah disalahpahami sebagai bentuk upaya kristenisasi.

Di titik ini, situasinya menjadi rumit. Ada kelurahan/desa yang saklek tidak mau mengizinkan dibangunnya gereja jika umat di kelurahan/desa tersebut masih terlalu sedikit (baca: kurang dari 90 orang). Di sisi lain, mereka juga tidak mau mendukung adanya gereja yang digunakan secara bersama-sama oleh umat Kristiani dari beberapa kelurahan/desa yang berdekatan. Keberadaan gereja yang kelak akan diramaikan juga oleh umat Kristiani dari luar kelurahan/desa tersebut dipandang sebagai sebuah ancaman.

Sayangnya, serta-merta mencabut SKB 2 Menteri bukanlah pilihan yang bijak. Seburuk-buruknya SKB tersebut, ia memaksa warga yang menolak gereja untuk bisa memberikan “alasan logis” penolakan gereja. Tanpa adanya SKB 2 Menteri, warga bisa saja semakin bersikap mayoritarian. Mereka cukup bersikeras dengan prinsipnya untuk menolak pembangunan gereja.

Mereka tidak perlu repot-repot menyusun argumen bahwa pengguna gereja masih kurang dari 90 orang. Mereka juga tidak perlu mengintimidasi satu persatu warga lainnya agar tidak membubuhkan 60 tanda tangan dukungan pembangunan gereja. Satu-satunya harapan bagi umat Kristiani untuk bisa memiliki gereja tanpa SKB 2 Menteri adalah sosok kepala daerah yang berani bersikap tegas terhadap aspirasi-aspirasi intoleran.

Namun dengan adanya ketentuan yang diatur dalam SKB 2 Menteri, umat Kristiani dilindungi dengan adanya kejelasan aturan. Minimal, apabila telah berhasil mengumpulkan sejumlah tanda tangan dari umat dan warga yang mendukung pembangunan gereja, umat Kristiani bisa memiliki dasar untuk mengajukan izin pembangunan gereja kepada pemerintah daerah.

Seperti ditulis oleh Mawa Kresna, ada gereja yang sampai berinisiatif membuat perumahan eksklusif bagi jemaatnya. Inisiatif ini tercetus untuk “mengakali” persyaratan yang tercantum dalam SKB 2 Menteri agar mereka mudah memenuhi persyaratan tanda tangan 90 orang pengguna gereja dan 60 orang warga.

Saya sendiri tidak tahu persis gereja mana yang dimaksud dalam paragraf di atas. Pun demikian, saya langsung teringat dengan keberadaan Taman Doa Hati Tersuci Maria dan Taman Doa Our Lady of Akita.

Meski tidak dalam rupa gereja, dua taman doa di PIK 2 itu sangat memenuhi prasyarat. Keduanya dibangun secara cepat, nyaris tanpa kendala penolakan warga, bahkan bisa diresmikan dalam waktu yang terbilang berdekatan. Mengapa bisa demikian? Sebab keduanya berlokasi di dalam sebuah lahan kosong yang tengah digarap menjadi perumahan eksklusif oleh pengembang.

Namun apabila cara ini kelak menjadi modus yang umum untuk membangun gereja, justru ia akan menjadi preseden yang buruk. Ia akan membuat umat Kristiani semakin terkesan berjarak, eksklusif, dan tidak mau berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Cara ini hanya menabur bibit-bibit segregasi yang suatu saat bisa saja pecah menjadi konflik sosial.

Sedihnya, apabila konflik sosial ini sampai pecah, mungkin bukan umat Kristiani yang tinggal di dalam perumahan eksklusif yang akan terkena imbasnya. Melainkan umat Kristiani yang tinggal di Merbau, Maja, atau Dharmasraya.

Kontributor Katolikana.com di Jakarta. Alumnus Fisipol Universitas Gadjah Mada. Peneliti isu-isu sosial budaya dan urbanisme. Bisa disapa via Twitter @ageng_yudha